Autobiografie mit Fotos

Teil 17

Lager Esterwegen (VII)

Am 11. September 2022 organisierte die Jüdische Gemeinde Osnabrück gemeinsam mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit einen Tagesausflug in das Konzentrationslager Esterwegen (VII) im Nordwesten Niedersachsens.

Das Lager Esterwegen wurde im Sommer 1933 errichtet und war für 2.000 Häftlinge ausgelegt. Schon damals gab es Gerüchte über die Grausamkeit der Wächter und Hinrichtungen. Das Lager beherbergte hauptsächlich politische Gefangene.

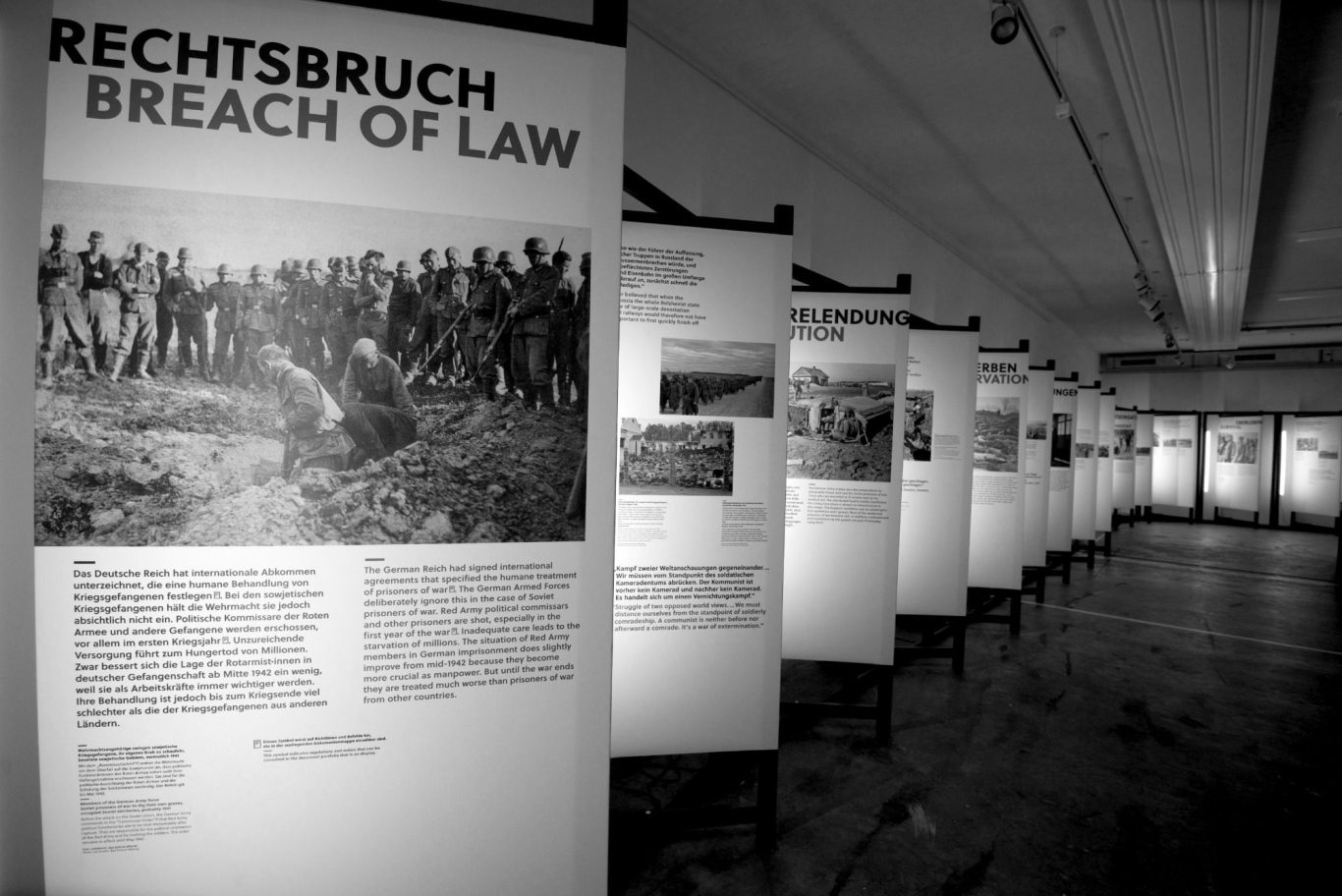

Das Ausmaß des Verbrechens. Auf dem Foto rechts sind sowjetische Kriegsgefangene zu sehen.

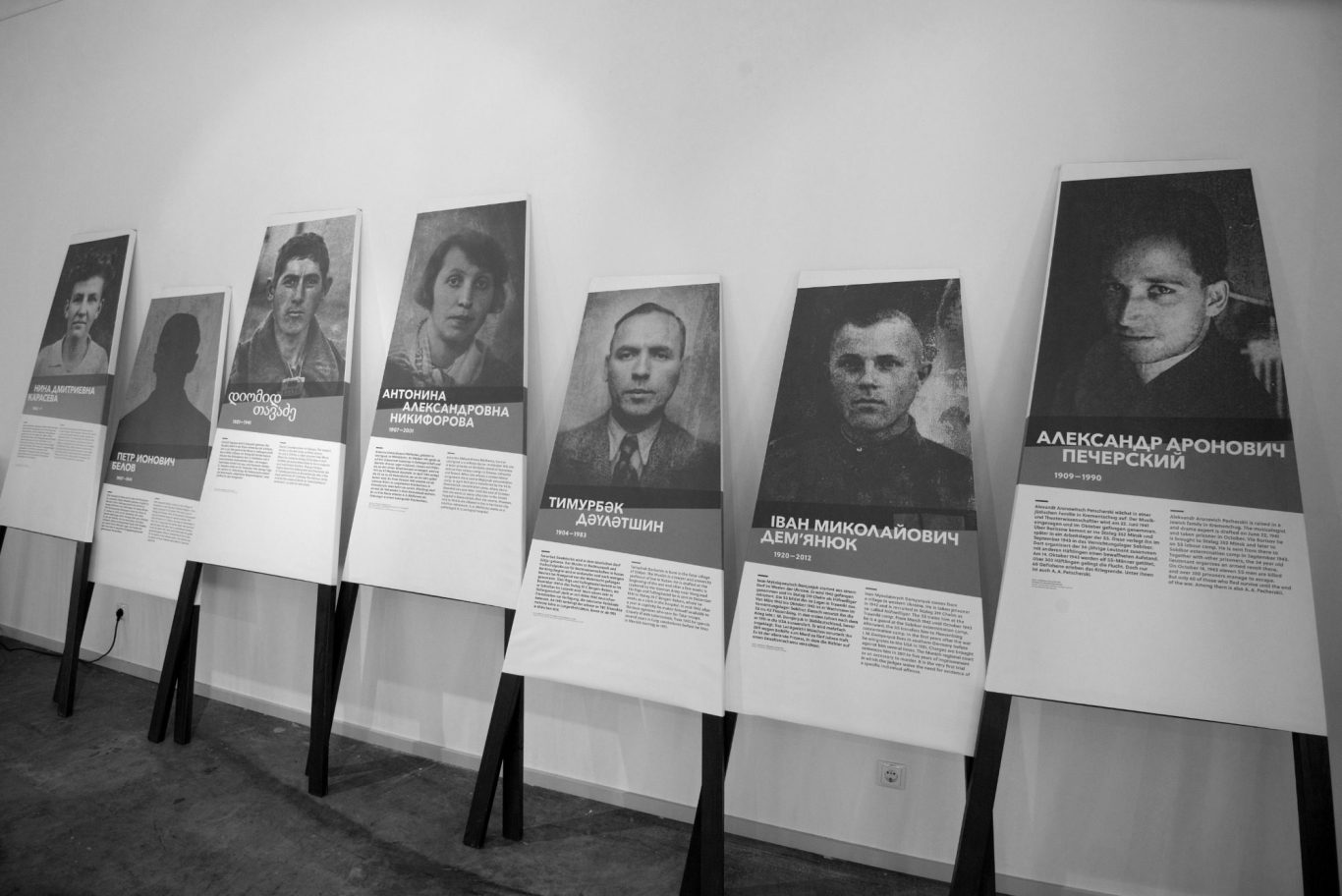

Alexandr Aronowitsch Petscherski (erster von rechts), Ivan Nikolaewitsch Demjanjuk (zweiter von rechts)

Alexandr Petscherski (1909–1990) wuchs in einer jüdischen Familie in Krementschuk auf. Sein Studium der Musik und Theaterwissenschaften schloss er mit einem Diplom ab. Anschließend arbeitete Petscherski als Leiter verschiedener Kulturzentren, wo er sich mit dem Amateurtheater beschäftigte. Er wurde am 22. Juni 1941 zur Armee eingezogen und im Oktober desselben Jahres gefangen genommen. Über Borissow gelangte er ins Minsker Stalag 352 und anschließend in das SS-Arbeitslager. Im September 1943 wurde er in das Vernichtungslager Sobibor verlegt.

Dort organisierte der 34-jährige Leutnant Alexandr Petscherski zusammen mit anderen Häftlingen einen bewaffneten Aufstand. Am 14. Oktober 1943 töteten die Aufständischen elf SS-Männer, und mehr als 300 Häftlingen gelang die Flucht. Doch nur 60 von ihnen überlebten den Krieg, darunter auch A. A. Petscherski.

Der Aufstand in Sobibor war einer der wenigen erfolgreichen Lageraufstände während des Zweiten Weltkriegs. Kurz nach der Flucht der Gefangenen wurde das Lager liquidiert und alle Gebäude abgerissen. Stattdessen pflügten die Nazis das Land um und bepflanzten es mit Kohl und Kartoffeln. (Wiki)

Iwan Nikolajewitsch Demjanjuk (1920–2012) wurde im Dorf Dubowje Macharinzy im Bezirk Berditschew in der Westukraine geboren. Er wurde 1942 gefangen genommen und als Freiwilliger in das Konzentrationslager Stalag 319 in Chelm eingezogen. Seine Ausbildung bei den SS-Truppen erhielt er im Lager Lafer in Trawniki. Von März 1942 bis Oktober 1943 diente er als Wachmann im Vernichtungslager Sobibor. Nach der Liquidierung des Lagers wurde Demjanjuk in das Konzentrationslager Flossenbürg verlegt. In den ersten Nachkriegsjahren lebte I. M. Demjanjuk in Süddeutschland und emigrierte 1951 in die USA.

2009 wurde er von den USA nach Deutschland deportiert. Ihm wurde Beihilfe zum Mord von mindestens 29.000 Juden im NS-Lager Sobibor vorgeworfen.

2011 verurteilte ihn das Landgericht München zu fünf Jahren Haft. (Wiki)

Verletzung der Menschenrechte

Gefangene des Lagers

Gesichter der Lagerhäftlinge

Zu den Häftlingen des Konzentrationslagers Esterwegen gehörten der Friedensnobelpreisträger von 1935, Carl von Ossietzky (zweiter von links in der dritten Reihe), und der Schriftsteller, Menschenrechtsaktivist und „Gerechter unter den Völkern“ Armin T. Wegner (dritter von links in der zweiten Reihe).

Carl von Ossietzky (1889–1938) – Schriftsteller und Journalist. Das Jahr 1933 markierte einen Wendepunkt im Schicksal des Nachkriegsdeutschlands. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Reichstagsbrand führten zur Verfolgung von Demokraten, Sozialisten und Kommunisten. Ossietzky erkannte die Gefahr der Lage, weigerte sich jedoch, das Land zu verlassen. Am Morgen nach dem Reichstagsbrand wurde er von der Gestapo verhaftet und zunächst in ein Berliner Gefängnis, dann in die Konzentrationslager Sonnenburg und Esterwegen gebracht. Schwere körperliche Arbeit und die Haftbedingungen der Sträflinge belasteten seine Gesundheit.

1934 wurde er erstmals von verschiedenen Organisationen und Zwangsemigranten aus Deutschland, die weltweit Berühmtheit erlangt hatten, wie Albert Einstein, Thomas Mann, Bertrand Russell usw., für den Friedensnobelpreis nominiert.

Ossietzky wurde 1935 zum Nobelpreisträger gewählt.

Dieser Preis war Ausdruck der weltweiten Verurteilung der Nazi-Politik. Die wütende Nazi-Regierung erklärte, kein Wissenschaftler würde einen Nobelpreis annehmen, und alle deutschen Wissenschaftler wurden auf Befehl Hitlers gezwungen, alle Nobelpreise abzulehnen.

Ossietzky selbst befand sich zum Zeitpunkt der Verleihung aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands in einem Gefängniskrankenhaus. Er wurde aufgefordert, den Nobelpreis eigenmächtig abzulehnen, doch er gab dem Druck nicht nach. Daraufhin behauptete die deutsche Propaganda, er sei angeblich frei und könne jederzeit nach Oslo reisen. Tatsächlich erhielt er jedoch keinen Reisepass, und später wurde Ossietzky als Verräter verfolgt.

Obwohl er in ein ziviles Krankenhaus verlegt wurde, wurde Ossietzky bis zu seinem Tod von der Geheimpolizei ständig überwacht. Er starb am 4. Mai 1938 in einem Berliner Krankenhaus an Tuberkulose. (Wiki)

Im Ersten Weltkrieg diente Armin T. Wegner (1886–1978) als Sanitäter und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach seiner Beförderung zum Leutnant wurde Wegner bald darauf zum deutschen Sanitätskorps in die Türkei entsandt. Dort wurde er Zeuge des Völkermords an den Armeniern und machte Hunderte von Fotos, trotz der Anordnungen der türkischen und deutschen Behörden, die die Verbreitung jeglicher Informationen über die Geschehnisse sowie die Weitergabe von Korrespondenz und Fotos verboten. Heute zählen diese Fotos zu den wichtigsten fotografischen Beweisen des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich. <...>

1933 richtete Wegner einen offenen Brief an Hitler, in dem er ihn aufforderte, Deutschland vor größter Ungerechtigkeit und Schande zu bewahren, was ein Ende der jüdisch-jüdischen Verfolgung erforderlich mache. Er selbst wurde daraufhin verfolgt und in Konzentrationslagern (u. a. Esterwegen) inhaftiert.

Im Frühjahr 1934 wurde er freigelassen. Er ging zu seiner Frau nach England, die jedoch bald mit der gemeinsamen Tochter nach Palästina emigrierte. 1938 zog Wegner nach Italien, und 1939 ließen sich Wegner und seine Frau einvernehmlich scheiden. In Italien traf er seine alte Bekannte, die Künstlerin Irena Kowalska (1905–1991), wieder, die er 1945 heiratete. Die Eltern nannten ihren 1941 geborenen Sohn Mischa.

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er in Rom. (Wiki)

Gedenkstelen auf dem Lagergelände

Das Konzentrationslager wurde im April 1945 von britischen Truppen befreit.

Übersetzung ins Deutsche: Andreas Ottmer, Osnabrück